ざく、

――土を踏む音がした。

少年は薄らと瞼を開く。暗い部屋に、窓から月明りが差し込んでいる。

まだ夜だ、と少年は思った。それからぼんやりと眠気が戻ってきて、瞼がゆっくりと落ちていく。

……ざく、

再び音がした。少年は、今度ははっきりと目を開けた。

窓の外、庭のあたりに、何かがいる。

父か、それとも母だろうか、と少年は考えた。だが、こんな夜更けに何をしているのだろう。もしかして、泥棒だろうか。だとしたら、庭の野菜を盗みに来たんだろうか。

少年は起き上がり、物音を立てないよう、忍び足で、窓の方へと歩いていく。外から、音は聞こえてこない。

少し高い位置にある窓まで辿り着いて、窓枠に手をかける。やっぱり、外から音は聞こえてこない。

少年は息をのみ、それから意を決したように背伸びをし、窓の外を覗いた。

――何もいない。

そこにあるのは、月明りに照らされたいつもの庭だ。

なんだ、と少年は力を抜き、ホッとしたように息を吐いた。その息が震えていたのは、緊張や恐怖があったからだろう。それらを吐き出せば、途端に安堵は返ってきた。小さい獣が通ったのかもしれない。ここは田舎村だから、そんなことはよくある。

少年は寝床に戻ろうと、窓に背を向ける。

ざく、

音がすると同時に、少年はびくりと身体を震わせた。

いる。何かが、そこにいる。

ただの獣かもしれない。小さな野兎とか、もう少し大きい狐とか。そんな、どこにでもいるような動物じゃないか。

少年は自分にそう言い聞かせてみるが、どうしても嫌な予感が拭えず、一度外を確かめてみようと思った。床を踏む音が大きく鳴らないよう、ゆっくり、一歩、また一歩と歩いて、庭に繋がる裏戸まで辿り着いた。鍵をそっと回すと、ガチャリと音がした。それが思っていたよりもずっと大きな音で、少年は声にならない悲鳴をあげた。

息を整えつつ、扉の外から物音に気付いた何かが近づいてこないだろうかと、耳を傾ける。

……外から、音は聞こえてこない。

少年はドアノブに手をかけて、扉をゆっくりと開けてみる。静かに、静かに……と心で唱える少年を揶揄うように、扉はキイ、と返事をした。少年は扉の影に隠れて身を小さくする。

どうして一人で来たのだろう、両親を先に起こせばよかった、と少し後悔しながらも、耳をすます。

音は、聞こえてこない。

少年は、外に出てみることにした。

かがんだまま、地面を這うように、扉をもう少しだけ開いて、それから外を覗いて何もいないことを確認した。

身を低くしたまま、そっと外に足を出す。靴を持ってこなかったことに気づいたが、裸足のまま地面を踏んだ。大きな音が鳴らなかったことに少年は息を吐いて、もう一歩踏み出す。

全身が外に出てから周囲を見渡して、先程音がしたであろう方向――室内からでは見えなかった、死角になっているであろう箇所――へと向かった。

「……!」

角を曲がり、少年は足を止めた。

そこに、誰かが――子どもが、居た。

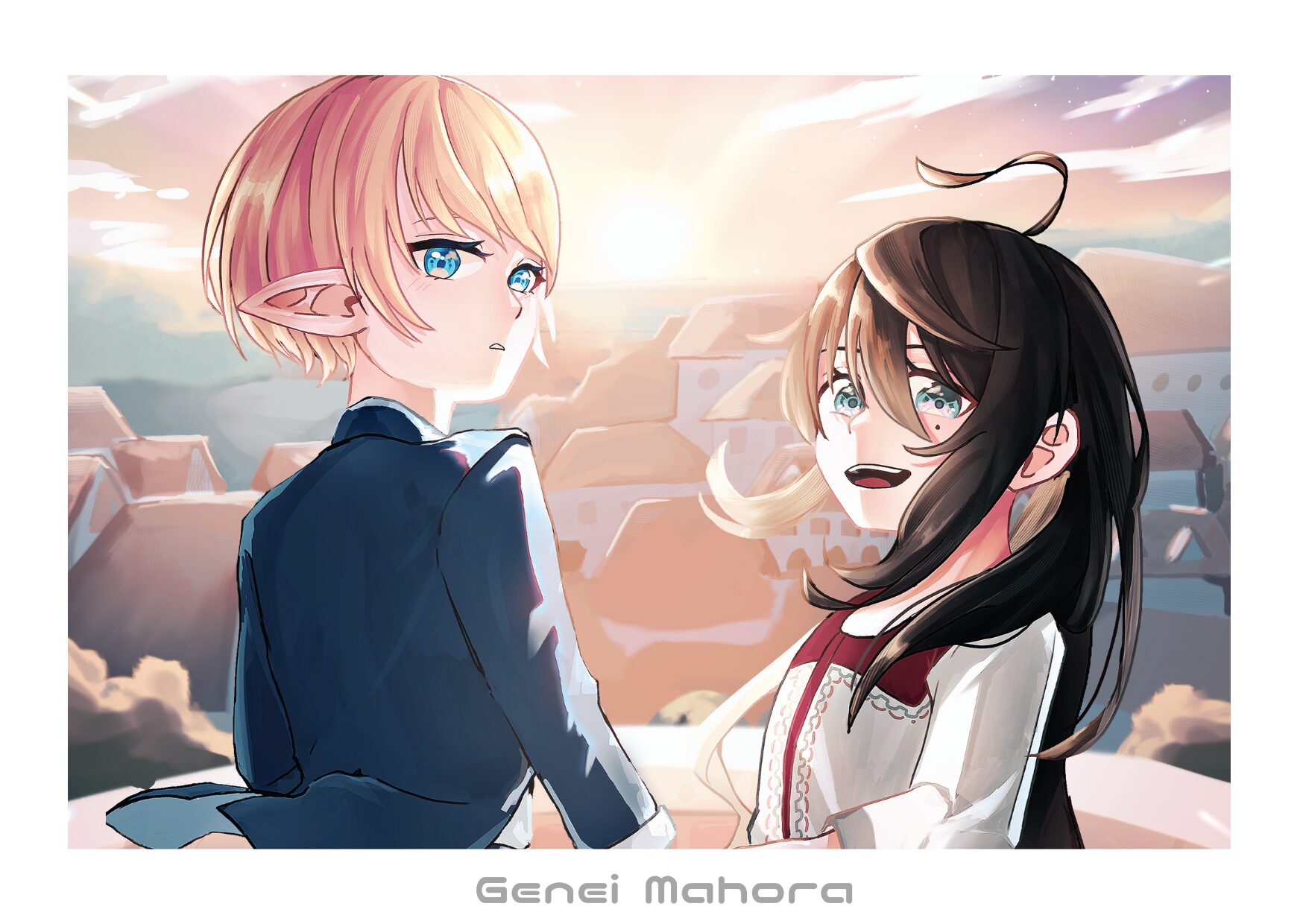

少年よりも少し背丈があるだろうか。風に靡いた黒い髪とシンプルなワンピースの裾が、ふわりと広がっている。表情は分からない。何かをするでもなく、言葉を発するでもなく、両手の平をじっと見つめている。

「…………ね、ねえ、きみ、……」

恐る恐る、少年は子どもに声をかける。子どもはそれに反応は見せず、ただ、手の平を見つめている。

「……そこで、なにしてるの……? ここ、ぼくの家の……」

一歩、少年が近付こうとした。

そのとき、子どもの手の平に光が灯った。

「えっ?」

少年が驚きの声を上げたと同時に、その光はボウ、と燃えた。

熱さは感じていないのか、子どもは両手の平を燃やしたまま、依然としてただそれを見つめている。

炎に照らされた顔を見ても、長い前髪で覆い隠されており、やはり表情は伺い知れなかった。

少年は口をぱくぱくと動かすが、思うように声が出ない。足を動かそうとしても、硬直したように動かなかった。

ただその子どもに目を奪われたように、見つめることしかできなかった。

「…………る……」

炎を灯しながら、子どもが、何か呟いている。

「……える、…………もえる」

その呟きは、段々と大きくなる。

「燃える、全部……木が、家が、村、が、全部、全部全部全部、燃え、る」

突然発された言葉の意味を理解するより前に、少年の目の前に生える木が、突如燃えた。少年は悲鳴をあげ、腰を抜かしたように尻もちをつく。

「燃える、全部、ぜんぶ、もえる、もえて、」

言葉に連動するように、炎が広がる。木に、草に、広がっていく。

逃げなければと思うより前に、少年は未だ眠っている家族に伝えなければと思った。やっとのことで重い足を動かし、転ぶように駆けてその場から離れていく。子どもはそれに見向きもせず、ただ言葉を紡ぎ続ける。

「もえる、ぜんぶ、ぜんぶ――どうして?」

炎は止まらない。家を燃やし、高く渦巻いていく。

空に浮かぶ月をも、赤で飲み込んでいく。

子どもの手から既に炎は消えていた。ハッと正気に戻ったように、子どもは目を見開いて赤く染る景色を見つめる。

「どうして……? いやだ、こわい、どうして、あかい、あつい、やだ、ぅ、うぅぅ……ッ!」

「――大丈夫。大丈夫よ」

いつからそこに居たのだろうか、長い黒髪を持つ異国風の服装をした女がいた。

女は動揺する子どもを優しく抱きしめ、その頭を撫でる。子どもはそれを拒否するように手を払おうとするが、女は構わず言葉を続けた。

「よくできたわね、素晴らしいわ。貴方には端末としての素質がある」

子どもの両頬をそっと包み顔を持ち上げれば、女と子どもの目が合ったようだった。

途端、子どもは生気を失ったようにだらんと腕から力を抜き、再び大人しくなる。

「その目で、世界を見てらっしゃい。それが世界の記録になるの。これから貴方は自由に過ごしていいのよ」

炎はゴウ、と音を立て、辺りにはパチパチと火の粉が舞っている。

支えを無くした木は、メキメキと音を立てながら倒れていく。

赤に照らされた女は、子どもを抱きかかえ、ゆっくりと立ち上がった。

「時が満ちた頃に、迎えに来るわ。楽しみにしているわね――

――世界の創まりの日を」