「……で、オレがなんで教会なんかに呼ばれたってんだ?」

長い赤髪を一つに束ねた長身の男が、不服そうに声を上げる。その声は静寂に包まれた教会内で、やけに大きく響いた。

粗野な装いは明らかにこの厳かな空間にはそぐわないが、本人は気にも留めていない様子で、慣れた仕草でチャペルチェアに腰を下ろしている。

「関所のすぐ近くで、身元不明の子どもを保護したんですよ」

応じたのは、清潔感あふれる白いローブを身に纏った祭司だった。胸元には小さな銀の十字架が夕陽を受けて微かに輝いている。

その姿は一見して神聖で威厳に満ちているように思えた。

だが、よく見ると眉を下げて困ったような表情を浮かべつつ、口元にはどこか余裕のある笑みが覗いている。おちゃらけた空気を纏った、どこか掴みどころのない男だった。

「子どもの保護なんざそちらさんの得意領域だろうが。オレぁ傭兵だぞ? 魔物が出ただの、災害が起こっただのならともかく、子どもの保護と俺に何の関係がある?」

傭兵は肩をすくめながら呆れたように言う。

「仰る通り、こちらでは何人か孤児を保護しています。ただね、どうにも、手が付けられないと言いますか……」

祭司は「やれやれ」と肩をすくめ、両手を軽く広げながら、傭兵の隣に「ちょっと失礼」と言い腰を下ろした。

その仕草に、傭兵は一瞬眉をひそめたが、特に咎めることもなく祭司の言葉の続きを黙って待つ。

「その子、共通語が分からないようなのです。話しかけても、怯えているのか、大声で騒ぐばかりでね」

祭司は眉を下げ、首を横に振りながら困ったように呟く。

「ただ、時折聞き取れる単語が、どうも藤嬰語に似ているようなのです。アズマ、あなたは藤嬰の出身でしょう? 意思疎通が図れるのではないかと思いまして」

「はァ……? 今どき国家語すら使えねェガキなんざ、ワケありもいいとこだろ。やなこったね」

男──アズマは手をひらひらと振り、面倒臭そうに断る。

ここ、グロウストリア王国を含むアルドニア州の国々では、共通語を使うのが当たり前だ。藤嬰が辺境の島国とはいえ、同じアルドニアに属する国として例外であるはずがない。

各国独自の言語は存在しているが、それらは今や古語扱いであり、学ばなければ使い方を知ることもない。

日常生活を送る限り、共通語を知らずに国家語しか話せない、という状況はまず考えられないのだ。

「つーかよ、御国にそんな得体の知れねェヤツ入れていいのかよ?」

アズマが訝しげに眉をひそめる。

「もちろん、入国審査官から一時保護の許可は得ていますよ。ただし、明確な保護者がつかない限り国の主要部には入れないことを条件に、ですが」

「国の危機管理どうなってんだ」

「グロウストリア王国は他国に対して友好的で寛大な国ですから。それに、相手はたった7歳ほどの子どもですよ」

「藤嬰の、な。ろくな事ねェぞ、あの国は」

「そんなことを言うあなたも藤嬰人じゃないですか。最初にグロウストリアに来たときは、『国に入れろ』だの『助けてくれ』だの、必死だったのを覚えていますよ。そう考えれば、人のことをあまり言えないのでは?」

「ア〜〜〜〜ア、知らねェな〜〜〜」

アズマは急に耳をほじる仕草をしながら、そっぽを向いた。都合が悪くなると露骨に態度を変えるその様子に、祭司は呆れたような顔をする。だが、その目には引く気のない意思がはっきりと宿っていた。

「そのとき、あなたを一時保護したのも、うちの教会ですよ。恩を返せとは言いませんが、保護した子が本当に藤嬰出身なら、同郷の人がそばにいてくれるだけで安心するはずです。一度、その子と話をしてもらえませんか?」

暫しの沈黙が流れる。そっぽを向いていたアズマは、チラリと祭司の方を見やった。だが、祭司はその視線を逃さず、じっとアズマを見据えている。

目が合った瞬間、アズマは観念したようにため息をついた。

「……はァ。やってみるが、言葉が通じるかどうかは分かんねェぞ?」

「助かります。では、部屋まで案内しますね」

◆

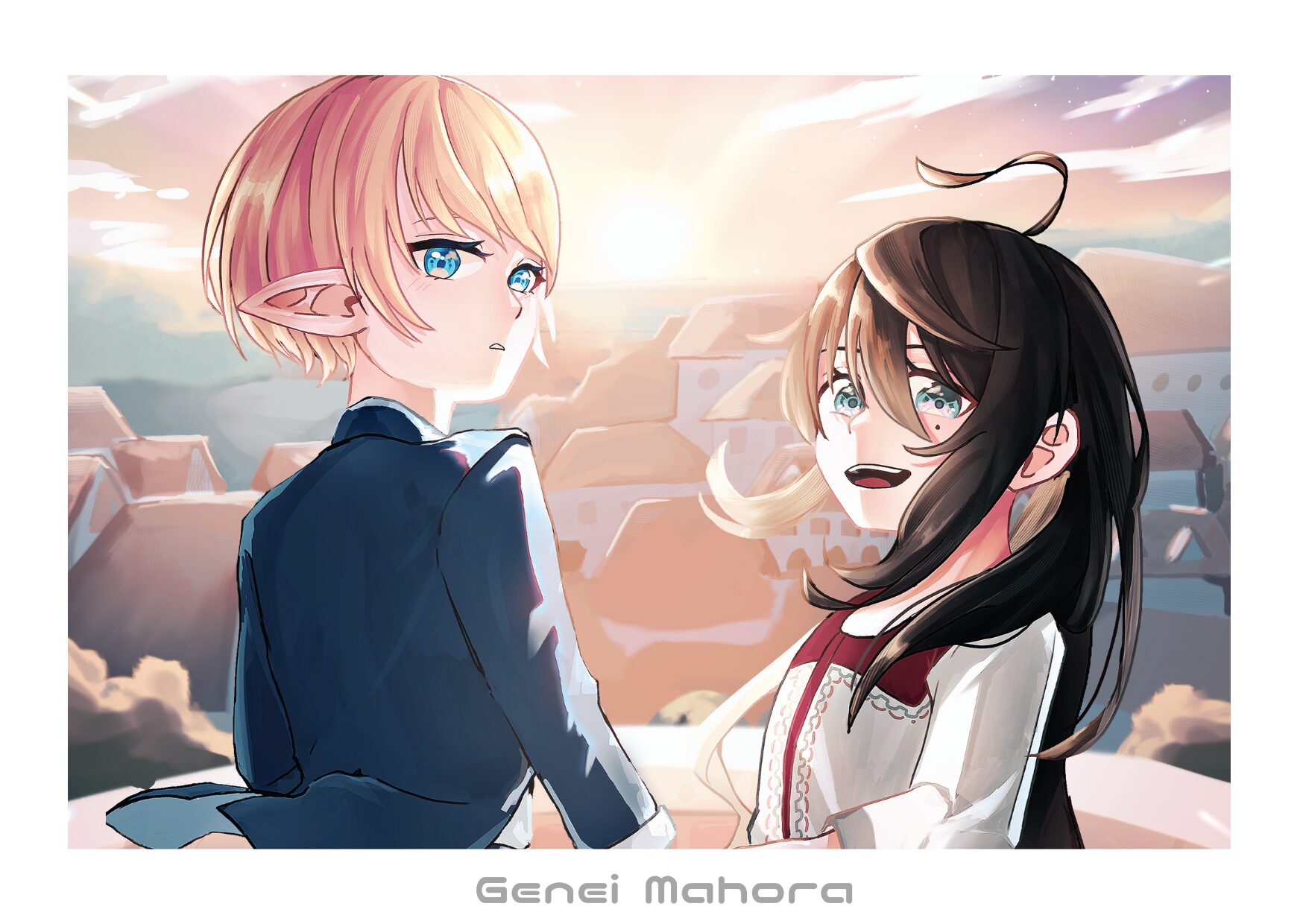

祭司に連れられ、礼拝堂の奥にある小部屋の前にたどり着いた。祭司がそっと扉を開けると、アズマはその中を覗き込む。

「おー、あいつか」

部屋の隅に、小さく体を丸めて蹲る子どもの姿があった。扉の開く音に反応して、子どもは縮こまったまま素早く顔を上げる。

煤で汚れたような薄手のワンピースに、伸びっぱなしの黒髪。性別の判別はつかない。前髪が長く顔の大半を隠しているため表情は読み取れないが、両腕をギュッと自分の体に巻き付ける仕草から、不安や怯えが見て取れた。

その子どもが、何か言いたげに口をパクパクと動かし、ようやく声を漏らす。

「う、……」

「う?」

アズマが眉をひそめ、なんだ?と一歩部屋に踏み入れた瞬間だった──

「うワ゛アァァァァァァァァア!!!!!」

耳を劈くような叫び声が小部屋を震わせた。

「うるさっ!」

アズマは反射的にバタンと扉を閉める。それと同時に、叫び声はぴたりと止んだ。

彼は祭司の顔を振り返り、如何にも嫌そうな表情を浮かべる。だが、祭司はニコリと微笑みを返すだけだった。

「とっても元気でしょう」

「元気どころじゃねェんだけど? アレ、話せんのかよ」

「分かりません。ただ、時々何かを訴えかけるように、単語らしきものを口にすることがあるんです。なので……頑張ってみてください」

「無茶振りだろ、オイ……」

やっぱり断ればよかったか、とアズマは内心で毒づきながら、仕方なくもう一度扉に手をかけた。

今度はゆっくりと、音を立てないように扉を開く。すると、子どもはじっと扉の方向を見つめていたらしく、目が合った瞬間に反応を見せた。

「ア゛ァ゛ァァァァァァァア!!!!!!!」

耳を刺すような絶叫が再び響き渡る。

アズマは反射的に扉を閉めそうになったが、今度は耐えた。ぐっと堪えて部屋に足を踏み入れる。後ろから祭司も静かに中へ入り、扉を閉めた。だが、子どもはなおも叫び続けている。

「あー、あ〜!! おい、聞けガキ! 落ち着け、落ち着けって!」

「アズマ、藤嬰語で話しかけてみてください!」

「なに? 聞こえねェ、なんだって?」

「藤嬰語で!!!」

「あ〜〜〜はいはいはい……」

アズマは頭を抱えながら、叫び続ける子どもに視線を向けた。

この状況で、何をどう話せばいい? 子どもの言葉が完全に理解できるわけではないし、そもそも自分だって藤嬰語を普段から使っているわけではない。

仕方なく、まずは挨拶からだろうと考えた。

「……あ~、《こんにちは》!?」

藤嬰語のぎこちない挨拶が部屋に響く。すると──

「アウヴヴ、…………」

子どもの叫び声が、ふっと止んだ。

「……声、止みましたね」

祭司が感心したように呟く。

子どもはアズマの顔をじっと伺うように見つめていた。警戒心は依然として強いが、確かに少し落ち着きを取り戻した様子だ。

「ふぅ……」

アズマは安堵の息を吐きつつ、しゃがみ込んで子どもと目線を合わせた。そして、さらに続けてみることにした。

「《お前さん、名前は?》」

「……ヴ……?」

「《名前》」

「………ゥ………《はじまり》」

次の瞬間、子どもの口からはっきりとした単語が漏れた。

「……んぁ……? 確かに藤嬰語だな。会話になってねェのか、それともこれが本当に名前なのか……?」

アズマは眉間にシワを寄せながら呟く。だが、さっきまでの叫び声と比べれば、今は随分と落ち着いて見える。

少しずつ歩み寄るべきだと考えたアズマは、膝を伸ばしてゆっくりと立ち上がった。

その動きに反応するように、子どもがびくりと体を震わせる。そして、縮こまったままの姿勢で、怯えたようにアズマを見つめ続けている。

「……大丈夫だ。怖くねェよ」

努めて優しい声をかけながら、アズマは一歩ずつ慎重に距離を詰めていく。しかし、あと少しで手が届きそうだというところで──

「う、ヴヴ……!!」

子どもが低いうなり声を上げた。まるで手負いの獣のような音だ。

子どもが両手をアズマに向けて突き出したその瞬間、彼の視界に異変が映る。

その両手が──発火した。

ごう、と小さな爆ぜる音とともに、子どもの手のひらからまばゆい炎が湧き上がった。

「……なッ!?」

アズマは咄嗟に身を引く。子どもは怯えたように唇を震わせながら、炎を灯した両手を押し付けるようにアズマの方に突き出している。その動作には威嚇の色が濃い。

「これは……魔法、ですか?! 炎属性はまずいですね、火事になってしまう。早く水を……!」

「……いや、これは多分、大丈夫だ」

祭司が慌てて水を取りに行こうとしたその瞬間、アズマは手を差し出して引き止めた。

彼はじっと子どもを観察する。子どもは唸り声を上げながら燃え盛る両手を必死に振っているが、その熱さを感じていないようだ。

アズマは、静かに息を呑みながら、子どもの前にしゃがみ込み、炎を灯した両手を片手で掴み取った。

「……っ!!」

その瞬間、子どもが顔を歪めて叫ぶ。しかし、アズマはそのまま冷静に声を上げる。

「おー、熱くねェ。こりゃ幻影だな」

「幻影……? 本物ではないと?」

「そう、偽モンだ。藤嬰にあったんだよ、そういう特殊な魔法が。使えるヤツが居るとは思っちゃいなかったが……」

祭司が驚きの表情を浮かべたその時、子どもはなおも両手を振り払おうと炎を灯し続けているが、やがてその力を使い果たしたのか、突然、炎がふっと消えた。

子どもはその場に崩れ落ち、気を失うように倒れる。

アズマは咄嗟にその体を引き寄せ、顔を打たないように支えた。

「……まァ、随分とワケありってことだけは分かったな。幻影魔法が使えるとなると、なおさら扱いが難しいだろ」

「そんな魔法の存在自体、私も初めて聞きましたから……咄嗟に使われると、トラブルはどうしても起こりますね。つい先日、隣国スモで火災が起こったばかりですし、特に炎には皆過敏です」

「そういうことだ。結局、藤嬰語がちゃんと話せるかどうかも、よく分からねェしな。発音はそこそこ明瞭だったけど……とにかく、ここまで怯えてるんなら、落ち着くまでは世間から隔離する必要があるし、それが無理なら外に返すしかないだろうよ」

アズマは軽々と子どもを抱き上げ、そのまま立ち上がると、祭司に「どうするんだ」と視線を投げかけた。

「外に戻せば、獣に襲われて死んでしまうでしょう。たとえ幻影魔法で獣避けができたとしても、食料や水がなければ生きていけません」

「じゃ、この教会で面倒見る気か? 藤嬰語を少し聞かせたくらいで多少は落ち着いたとはいえ、これじゃあな」

「えぇ、私たちだけではどうしても……まずコミュニケーションに難があります。ここには他にも孤児たちがいますし、その子たちとの関係も心配ですね……」

悩むように腕を組み、祭司がしばらく黙考した後、突然何かを思いついたように──もっとも、最初からその気だったのかもしれないが──アズマを見上げる。

「……アズマ、最近は平和で傭兵としての仕事もさほど無い、と言っていましたよね?」

「あ?………………は? おい、まさか」

「代わりに保護していただけませんか? ほら、あなたは藤嬰語も分かりますし、適任じゃないですか。どうです?」

「どうです? じゃねぇよ、お断りに決まってんだろ?!」

ニコニコと笑っている祭司に、アズマは声を張り上げる。冗談じゃないと言わんばかりに祭司に言い寄る勢いでドカドカと歩み寄るが、祭司は気にせず話を続ける。

「教会孤児の保護ならば、政府から補助も出ますし……」

「補助の有無じゃあねェだろうよ、問題は!」

「けれど、それ以外に最適解はないでしょう?」

アズマは長い長いため息を吐く。こうなれば意地でも通すのが祭司だ。

「……お前が押しつけがましいクソ祭司だってことを今思い出したわ。呼び出された時から断ってりゃあよかったんだ」

「その場合はあなたの家まで呼びに伺っていましたね」

アズマ自身、この子どもをここに置いておくわけにもいかないことは重々理解しているし、外に捨て置いていけるほど非道でもない。彼の言う”最適解”がおそらく正しいであろうことも理解できるだけに、最早舌打ちをするしかアズマにできる抵抗はなかった。

「子育てなんてガラじゃねェんだよ、俺ァ……手伝い寄越せよ絶対……」

「アズマならそう言ってくれると思っていました、ありがとうございます。当然、出来る限りのお手伝いはしますからご安心くださいね」

「はァ……帰るわ、もう」

祭司はにこやかに手を振り、アズマを見送る。

その笑顔に思わずアズマはため息をつきながらも、心の中で軽く舌打ちをする。最後に一つ、恨めしそうに祭司を睨みつけてから、アズマは教会を後にした。

「……これからどうすっかね」

地上まで落ちてきた太陽が、教会から出てきたアズマを照らす。日が傾き、風が少し冷たく感じられた。

腕の中には、まだ気を失っている子どもが一人、頼りなくも無防備に抱かれている。

傭兵業以上に過酷であろう今後の生活を思い浮かべながら、アズマはトボトボと帰路に着いていった。